Éditorial

Par Thomas PARIS

L’heure est au réarmement. Ce constat d’un autre temps traduit le changement radical de contexte dans lequel nous sommes engagés depuis cinq ans. La pandémie, la guerre en Ukraine et le nouveau mandat de Donald Trump sont venus s’ajouter à la crise écologique et énergétique pour réinterroger l’ensemble de nos repères.

L’Europe se réarme, au sens propre. En réalité, c’est la question du réarmement des États vis-à-vis des questions industrielles qui se pose depuis quelques années. En dehors des sujets régaliens, on pouvait s’interroger sur leur rôle, théorique ou effectif, dans une économie globalisée, faisant la part belle à des multinationales surpuissantes, dans laquelle le terme de GAFAM renvoyait l’image d’un sixième continent, où même la capacité à leur faire payer l’impôt était remise en cause. La crise du Covid-19 est arrivée, et l’État est revenu dans la partie économique, d’abord en sauveur – quoi qu’il en coûte ! – avant d’être saisi de la question renouvelée de la souveraineté économique, puis du retour des stratégies industrielles, concrétisées en France par les plans d’investissement d’avenir (PIA).

Que doivent et que peuvent faire les États vis-à-vis des dynamiques industrielles aujourd’hui ? Les États-Unis font la démonstration d’une approche renouvelée dans laquelle le président se présente comme le défenseur des industries nationales en activant le levier des droits de douane, tandis que le service de l’efficacité gouvernementale (DOGE) était engagé dans une réduction de l’État à la portion congrue... initialement sous la direction d’Elon Musk, dont les entreprises Tesla et SpaceX ont bénéficié de plus de 38 milliards d’aides publiques en vingt ans. Dans un autre mouvement, les perspectives ouvertes par l’essor de l’IA mobilisent certains États, qui comprennent toute l’importance de leur rôle dans les périodes porteuses de potentielles révolutions industrielles et de redistribution du jeu économique.

Les rapports entre État et industrie sont au cœur de ce numéro. Ils portent sur des enjeux variés : liés à la transition écologique, lorsqu’il s’agit d’accélérer la marche vers l’électrification des véhicules, le développement du biométhane, la durabilité des produits, la circularité dans la construction ou, plus généralement, de régler un équilibre subtil entre décarbonation et compétitivité ; ou liés à la promotion de filières nationales dans l’ameublement ou l’IA. Ils mobilisent des outils différents : subventions, normes et mesures, établissement public ou centre de recherche et d’expérimentation mutualisé. La carotte et le bâton, l’influence et l’énergie... au service de l’articulation de dynamiques fondées sur les notions d’offre, demande, industrialisation, économies d’échelle, courbe d’apprentissage, infrastructures, dominant design avec une intervention publique qui raisonne, elle, en termes d’ambition, subvention des investissements, réglementation, engagements.

La conjugaison inédite de défis considérables auxquels le monde est confronté fait de la conjugaison des actions des États avec les dynamiques industrielles un enjeu majeur.

Sommaire

Rubriques

Articles

Le comité de soutien

Pour appuyer les développements de l’École de Paris, notamment dans son ouverture internationale, nous avons créé un comité de soutien.

Il permet à ceux qui sont attachés à nos activités de nous soutenir par des dons personnels, ou de leur entreprise.

Voici nos membres actuels :

- Daniel BAROIN

- Romain BEAUME

- Hervé COLAS

- Jean-Pierre DOLY

- Karim HATEM

- Nicolas MOTTIS

- Jean-Marc OURY

- Jacques SARRAZIN

- André ULMANN (CEMAG Care)

- François WEILL

Pour obtenir plus de précisions sur les modalités d’adhésion au comité de soutien, n’hésitez pas à nous consulter.

- Le Journal de l’École de Paris du management est édité par l’Association des Amis de l’École de Paris – 60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France

- Tél. : 01 42 79 40 80

- E-mail : contact@ecole.org

- ISSN : 2118-4585

- Directeur de la publication : Michel Berry

- Cofondateur : Thierry Weil

- Comité éditorial : Michel Berry, Caroline Elisséeff, Thomas Paris et Marie Vallée

- Rédactrice en chef : Caroline Elisséeff

- Secrétaire de rédaction, maquettiste et iconographe : Marie Vallée

- Responsable des abonnements : Mathieu Degoul

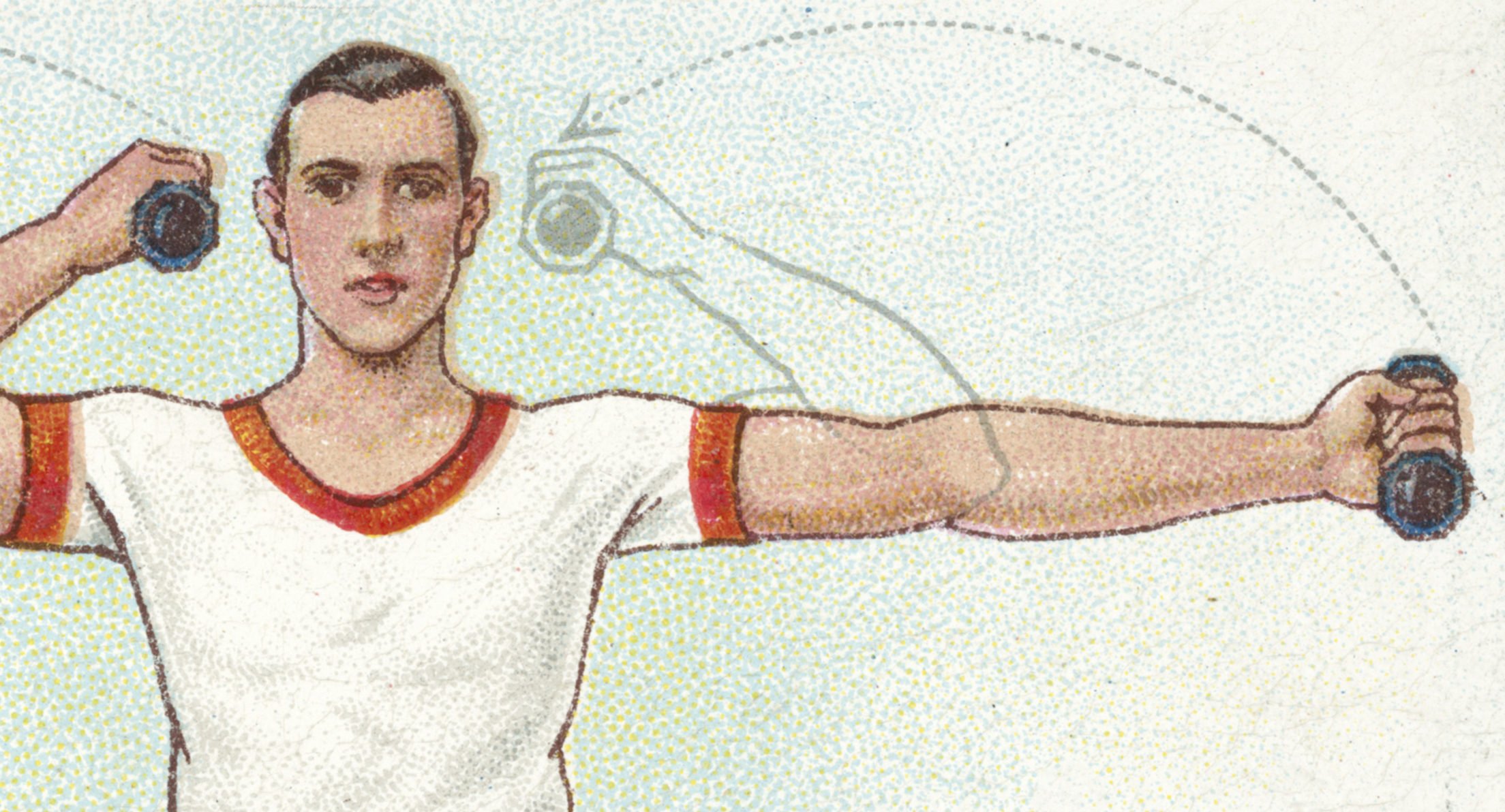

- Photo de couverture : Exercice avec haltères (lithographie, XXe siècle, Royaume-Uni) © Look and Learn / Bridgeman Images

- Illustrations dans le deuxième article : Véronique Deiss

- Réalisation en html : Simon Duflos

- © Pour toute reproduction totale ou partielle, contacter l’École de Paris du management.

L'accès à cet article est payant

Si vous avez déjà acheté le Journal, ou si vous êtes abonné, merci de vous connecter à votre compte.

Si

vous souhaitez consulter ce numéro ou vous abonner, cliquez ci-dessous pour plus d'informations :